图为1939年7月16日新四军副军长项英在新四军第一次党代会上发表讲话(网上下载)今天,跟读者朋友们,讲讲新四军领导人与铜陵的故事。不妥之处,敬请批评指正!据中共铜陵县(今义安区)党史记载,抗日战争初期,新四军军部进驻皖南泾县云岭之后,铜陵战略地位更加重要,成了保卫新四军军部和阻止日军南犯的重要屏障。新四军领导人在铜陵过往活动较多,从1938 年8 月到 1941 年皖南事变前后,有项英、叶挺、张云逸、袁国平、邓子恢、谭震林等新四军领导同志来到铜陵,指导抗战工作。下面,我就详细地给读者朋友们,讲讲当年新四军领导人到铜陵指导抗战工作的故事。新四军参谋长兼第三支队司令张云逸,是最早到铜陵指导铜陵抗战的新四军领导人。

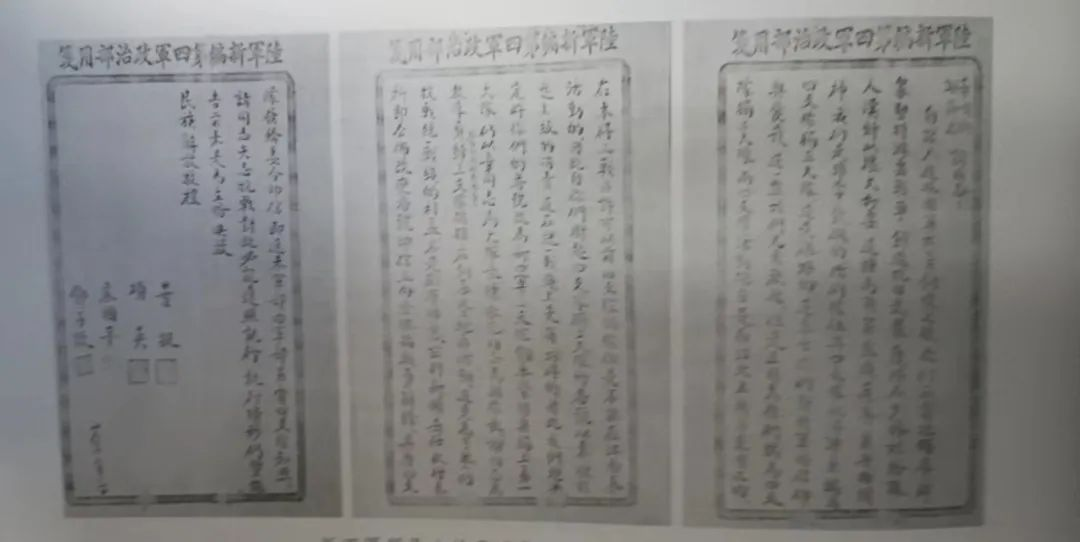

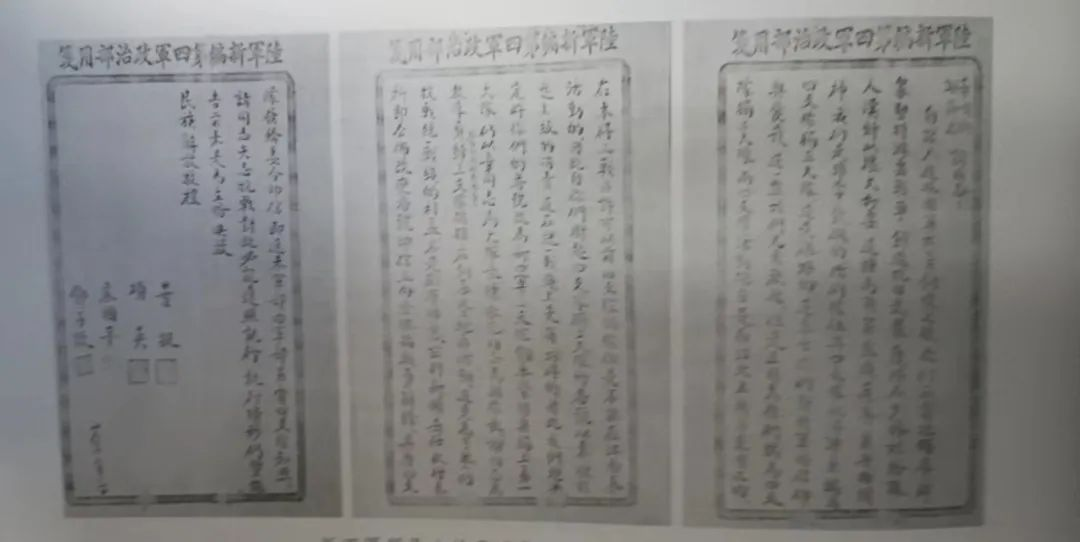

据史料记载,张云逸(1892年—1974年),广东省文昌县(今属海南省)人。早年加入中国同盟会,参加了黄花岗起义、辛亥革命、护国战争和北伐战争。1926年,加入中国共产党,1929年,在广西右江领导武装起义,参加中国工农红军。红军时期,历任红军第七军军长、中央军委副参谋长、粤赣军区司令员、红军总司令部和红一方面军司令部副参谋长兼作战部部长,1934年10月,参加长征。抗日战争时期,历任新四军参谋长、新四军副军长兼第2师师长、抗日军政大学第8分校校长。解放战争时期,历任华东军区副司令员、山东军区司令员、华东军政大学校长、中共华东后方工作委员会书记,中共中央华中局委员,中共中央华东局委员。全国解放后,历任中共广西省委书记、广西省人民政府主席、广西军区司令员兼政治委员、中共中央中南局委员、中共中央华南分局第二书记、中南行政委员会副主席、中共中央监察委员会副书记。1955年,被授予大将军衔。曾任党的第七届、第八届、第九届中央委员会委员,第一届、第二届全国人民代表大会常务委员会委员。1938 年 11 月,张云逸率军部特务营和军部服务团的几位同志,经铜陵柴塘至原铜陵县和平乡沿船沟(今属义安区西联镇),渡江抵达江北新四军第四支队处理军务。当时,铜陵准备筹建一支游击大队。张云逸得悉后,十分关心,特地写信给铜陵沙洲游击大队创始人章啸衡,嘱咐他一定要把铜陵这支游击队组织好。后来,新四军军部和第三支队,先后派曾如清、肖须知、陈振先等,到铜陵沙洲游击大队帮助开展工作,并创建了郎坑游击大队等新的抗日武装。1939年2月,新四军主要领导叶挺、项英、袁国平、邓子恢,联名致函铜陵沙洲游击队大队长章啸衡和教导员谢节之,高度赞扬铜陵沙洲创建抗日武装的成就,并就今后革命斗争的任务和策略作了具体指示。

为便于领导,新四军军部领导决定将铜陵沙洲游击大队,由原隶属于新四军第四支队领导,划归第三支队领导,并改番号为新四军第三支队铜芜繁游击独立第一大队。新四军军部领导的直接关心和支持,使得铜陵的抗日游击武装迅速发展,人数由开始的十几人,很快发展到六七百人,枪支由最初的几支发展到四五百支。新四军第三支队副司令员兼政委谭震林,是第2位到铜陵指导抗战工作的新四军领导人。

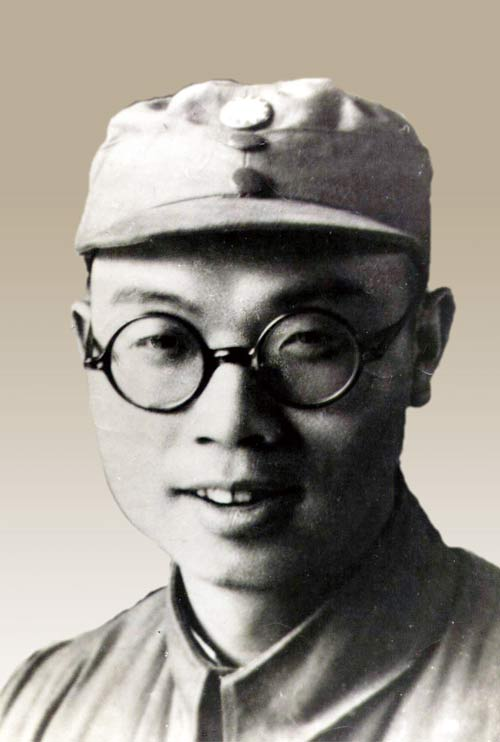

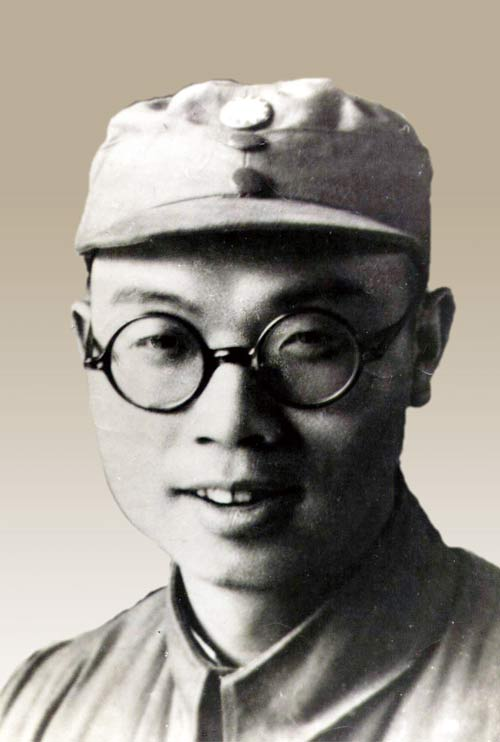

据史料记载,谭震林(1902年—1983年),湖南省攸县人,1926年,加入中国共产党。1927年冬,谭震林任茶陵工农兵政府主席,兼任工会主席。年底,任中共湘赣边界特委常委、副书记、书记和工农兵政府土地部长。1929年,谭震林任红四军第二纵队政治委员、第四纵队党委书记兼政治部主任和红四军前委委员。1930年至1932年,任红十二军政委、中国革命军事委员会委员、红一方面军军委委员和福建军区司令员、政委。1935年,任闽西南军委军事部长,1936年任闽西南军委副主席。1938年 ,谭震林先后任新四军第二、三支队副司令员。1941年,任新四军第6师师长兼政委、苏南区党委书记。1942年,谭震林调任新四军第二师政委兼淮南区党委书记。1945年,谭震林任华中分局副书记、 华中军区副政委兼政治部主任、华中野战军政委,并当选中共第七届中央委员。1947年1月,任华东野战军副政治委员。1949年,任第三野战军第一副政委。

建国之初,谭震林任浙江省委书记、省人民政府主席、省军事管制委员会主任。1954年,调任中央副秘书长兼书记处第二办公室主任,1956年,当选为中共第八届中央委员、书记处书记、政治局委员、国务院副总理。1977年至1982年间,谭震林先后当选为中共第十届、十一届中央委员,第四、五届全国人大常委会副委员长。在中共第十二次全国代表大会上, 当选为中央顾问委员会委员和中顾委副主任。

1938 年 12 月,新四军第三支队从南陵的青弋江、西河一线调防到铜陵、繁昌,司令部驻铜陵、南陵边境的沙滩脚,政治部就设在铜陵的燕子牧。当时,铜繁一带党的组织建立时间不长,群众抗日斗争的高潮还未真正兴起。谭震林到铜陵后,十分重视抓好民运工作,先后派出20多名民运工作干部,深入到铜陵各区、乡,发动群众宣传抗日,帮助建立和发展党的组织和抗日武装。为了工作方便,新四军第三支队党委受中共皖南特委委托,帮助成立了中共铜南繁中心县委,张伟烈任县委书记,陈光任县委副书记。为充实中共铜南繁中心县委领导力量,谭震林还选派田文、金志才两位同志,分别担任中共铜南繁中心县委妇女部长和青年部长。谭震林尽管军务繁忙,但仍经常关心中共铜南繁中心县委的工作。在他的关心下,新四军第三支队政治部在铜陵举办了2期抗日救亡训练班,为铜陵、南陵、繁昌等县,培养了一大批抗日骨干和党的干部。这一时期,铜陵的抗日斗争形势发展很快,党员由最初的几个很快发展到 895人,建立了 13 个中心支部、275个支部。农抗会、青抗会、妇抗会和猎户队等群众抗日组织,也如雨后春笋般地蓬勃兴起并发展壮大。抗日斗争的烈火在铜陵大地熊熊燃烧。新四军政治部副主任邓子恢,是第3位到铜陵指导抗战工作的新四军领导人。1939年3月,新四军政治部副主任邓子恢,为开辟铜繁一带的工作,率领军部服务团部分同志到铜陵三条冲、大屋基方村等地调查研究,指导抗战工作。

据史料记载,邓子恢(1896年—1972年),又名绍箕,福建龙岩新罗区人。1927年冬,任中共龙岩县委宣传部长。1929年3月,任中共闽西特委书记。1932年7月初,就任中华苏维埃共和国临时中央政府财政部长之职。1935年,任闽西南军政委员会宣传、财政兼民运部长,副主席兼财政部长。1938年3月,任新四军政治部副主任兼民运部长。1939年5月,任新四军江北指挥部政治部主任。1941年,任政治部主任、华中局委员。同年8月,兼任新四军第四师政委。1942年11月,任淮北区党委书记,兼任淮北军区政治委员。1945年,当选为中共第七届中央委员。1945年9月,任华中分局书记兼华中军区政委。1946年底,任华东局副书记。1949年5月,任华中局第三书记、第四野战军兼华中军区(后改为中南军区)第二政委。同年9月,当选中央人民政府委员。1949年12月,任中南军政委员会(后改为中南行政委员会)第一副主席。1952年10月,任中共中央农村工作部部长。1954年9月,任国务院副总理。1965年1月当选全国政协副主席。中国共产党第七、八、九届中央委员。

为了做好统战工作,1939年4月1日,邓子恢请谭震林以新四军第三支队司令部政治部名义,邀请国民党铜陵、南陵、繁昌三县县长、区长、联保主任及县、区动委会主任、青工队长、自卫队长等130余人,在大屋基方村召开了座谈会。会上,谭震林副司令员首先致词。然后,由邓子恢作报告。邓子恢在报告中,详细阐述了我党我军的抗日主张,具体分析了当时国内抗日斗争形势,号召各界民众团结一致,共同抗敌。邓子恢在铜繁一带陆续工作了1个多月,掌握了大量对敌斗争和群众工作的情况。据此,他向新四军军部呈报了《铜南繁三个月来的工作总结》,具体分析和总结了铜南繁等县对敌斗争的形势、经验和存在问题,对整个皖南的对敌斗争和群众工作,起了重要指导作用。新四军军长叶挺,是第4位到铜陵指导抗战工作的新四军领导人。

据史料记载,叶挺(1896年—1946年),原名叶为询,字希夷,广东归善县(今惠阳区)客家人。中国人民解放军创始人之一,新四军重要领导者之一,著名军事家、政治家。所在的国民革命军第四军在北伐中被誉为“铁军”。参与指挥南昌起义,并出任前敌总指挥。参加广州起义时任起义军工农红军总司令。抗日战争中出任新四军军长。皖南事变中被国民党扣押,他拒绝蒋介石的威逼利诱,写出了著名的《囚歌》以明志。抗战胜利后,获救出狱后,被中国共产党重新接纳为党员。 1989年11月,经中央军委确定,被冠以中国人民解放军军事家的称号。2009年9月10日,被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物“。1939年4月5日,叶挺兴致勃勃地陪同美国女记者史沫特莱一行,到铜陵方村新四军第三支队驻地视察,随同前来的还有新四军政治部服务团团长朱克靖及其他几名记者。叶挺亲切地询问了铜陵抗日工作的情况,鼓励民运队员要深入群众,动员广大民众支援抗战。叶挺一行虽然在铜陵逗留的时间很短,但他的讲话对铜陵的干部群众确实是一个很大的鼓舞。同年4月27日,叶挺在邓子恢、赖传珠、罗炳辉等新四军其他领导的陪同下,渡江到江北新四军第四支队处理军务时,再次路经铜陵。新四军副军长兼中共中央东南局书记项英,是第5位到铜陵指导抗战工作的新四军领导人。

据史料记载,项英(1898年—1941年),原名项德隆,又叫德龙、飞龙,号江钧,化名张成、韩应、江俊,笔名夏英。湖北江夏(今武汉市江夏区)人。杰出的无产阶级革命家,工人运动的著名活动家,党和红军早期的领导人之一,新四军的创建人和主要领导人之一。1939 年 7 月初,项英陪同由20多名菲律宾华侨组成的抗日救国慰问团,来到铜陵凤凰山,慰问驻在铜繁一带的新四军第一支队、第三支队干部战上。同年7月7日晚,项英参加了纪念七•七事变和抗战爆发两周年,以及悼念抗日阵亡将士大会,并在大会上发表了即兴演讲。第2天,项英陪同华侨慰问团,到战地医院慰问伤病员。到一团驻地看望了新四军指战员。慰问之隙,项英专程到中共铜陵县委机关,看望了县委工作同志,听取了县委负责同志的工作汇报,并对县委的工作作了具体指示。新四军政治部主任袁国平,是第6位到铜陵指导抗战工作的新四军领导人。

袁国平(1906年—1941年),湖南省邵东市人,1922年,考入湖南省立第一师范学校,1924年,加入中国社会主义青年团, 1925年10月,考入黄埔军校第四期政治科。参加了北伐战争、南昌起义、广州起义、五次反围剿作战和红军长征。1935年10月,到达陕北,历任西北革命军事委员会后方办事处政治部主任、西北红军大学政治委员等职。1937年全面抗战爆发后,任中共陇东特委书记兼八路军驻陇办事处主任。1938年3月,任新四军政治部主任。1941年1月,新四军军部和皖南部队9000多人在奉命北移时遭到国民党军队包围。军长叶挺被扣押,副军长项英突围中被叛徒杀害。在万分危急之际,袁国平挺身而出,指挥被打散的一部分部队继续突围北撤。激战中,袁国平身负重伤,为了不拖累部队突围,举枪自尽,实现了“如果有一百发子弹,要用九十九发射向敌人,最后一发留给自己,决不做俘虏”的诺言。1940年10月,袁国平亲自到铜陵,指挥新四军第二支队三团及铜南繁地方抗日武装反击敌人的“大扫荡”。袁国平不但擅长做全军的政治工作,而且善于做军事工作。面对数倍于我的凶狠残暴的日本侵略者,他动员大家采取运动战,游击战的战略战术,避实就虚,灵活机动地打击敌人。正是在新四军领导人的关怀和指导下,铜陵的抗战烽火越烧越旺,抗战热情蓬勃高涨,革命形势发展迅速,为中国人民取得抗日战争的伟大胜利做出了巨大贡献。